この記事では、日商簿記2級までの資格を取得したい人、経理事務職での就職を目指す人におすすめの職業訓練(ハロートレーニング)を紹介します。

職業訓練は、いくつも受講して比較できるものではないです。

そのため、私が実際に2020年に受講して修了したコースの紹介になります。

とはいえ、受講した感想と「オススメできる」と思った理由はストレートに書きますので、職業訓練校選びで迷ったときの参考になれば嬉しいです。

さてー。私が受講した職業訓練は、こちらになります。

科名:経理実務科

実施施設:大原簿記学校

訓練期間:3か月

※東京都の「離職者等再就職訓練」は、東京都在住以外の人でも受講することができます。東京まで通える人ならOKです。

開校しているプログラムはいつも同じではありません。

最新の情報については、ハローワーク窓口でもらえる「募集案内」のパンフレットか、下記のサイトで確認できます。

また、職業訓練コースを申し込むまでの手続きの方法と、職業訓練校の選び方、申込書の志望動機の考え方・書き方は、こちらの記事にまとめてあります。

申し込み方法などを知りたい場合は参考にしてください。

この記事の前半では、「経理実務科」がおすすめだと思う理由と、どんな人に受講をおすすめしたいかを説明します。

前半だけでも、経理実務科で学べる内容や、雰囲気は掴んでいただけると思います。

後半では、経理実務科コースのカリキュラム内容を説明します。

訓練内容を精査したいとき、他の職業訓練コースの内容と比較したい場合には、参考にしてください。

東京都離職者等再就職訓練の「経理実務科」がオススメな理由

この章では、東京都離職者等再就職訓練の「経理実務科」コース(実施施設:大原簿記学校)をオススメする理由を説明します。

念のため言うと、他のスクールがダメだということでも、東京都以外で実施されている訓練が良くないということでもありません。

私はこのコースしか受講したことないので。

その上で、「訓練コースに通って良かった」と思うところを書いていきます。

ちなみに、訓練を受講する前の私の簿記知識はほぼゼロ、経理事務の仕事は未経験でした。

経理ならちょっと知ってるよ。使ったお金を分類して、利益とか計算したりするんだよね。

複式簿記?なにそれ美味しい?

こんなあやふやな知識で、ちょっと知ってるとか勘違いしてたレベルです。

日商簿記2級を取得できる

まず、「経理実務科」をおすすめする理由のその1です。

日商簿記2級に合格します。

合格しました!と言えないのが、歯がゆいですが…。

このときの日商簿記試験は開校から1か月半くらいで、簿記2級の内容まで、授業が終わってなかったんすよ。

でも、日商簿記3級と全経2級工業簿記は合格しました。

2級工業簿記の方は、一部分まだ授業が終わってない内容もありましたが、試験対策もしてもらったので問題なかったです。

それも、睡眠時間をけずって勉強したとかじゃなくて、講師の先生の言うとおりに勉強しただけです。

それなりに努力はしましたが、重要なところ、試験に出題されやすいと言われたところに集中しました。

独学じゃこのペースでの習得は無理でした。正直なところ。

簿記学校ってすげーです。

3か月の訓練コースを修了した段階での感触は、「これは、日商簿記2級もふつーに受かりそう」でした。

※もちろん、試験の日まで先生の言うとおり勉強すれば、という意味でです。

経理事務に必要な簿記以外の知識も学べる

続いて、「経理実務科」をおすすめする理由のその2です。

簿記試験には必要ないけど、経理の実務では絶対に必要になる知識も学べます。

具体的には、税務全般についてや社会保険事務の授業がありました。

訓練中に講師の先生が、よくこんなことを言ってました。

簿記試験の勉強だけしても、経理の仕事はできないんだぜー

とくに消費税の処理は、実務ではかなり重要だと念を押されました。

簿記試験では、問題文のとおりに仕訳を切れれば合格するんですけどねー。

仕事をこなすには、消費税も法人税も、もっと深い知識が必要になる。

所得税も社会保険も知らないと、年末調整ができない。

知らないと「役に立たないやつ」って言われちゃう。うーん、怖いっす。

あとは、会計ソフトと給与計算ソフトの入力実習があったことも、おすすめポイントです。

授業を受けてみて分かったのですが、これは実際に使った経験がないとキビシイです。

ソフトの使い方というか、操作勘が身についていないと、一つ一つの作業で迷うから時間がかかるんですよね。

とくに未経験者は、会計ソフト・給与計算ソフトの実習があるコースを選んだほうが良いです。

簿記学校(資格スクール)が本気で教育リソースを投入してくる

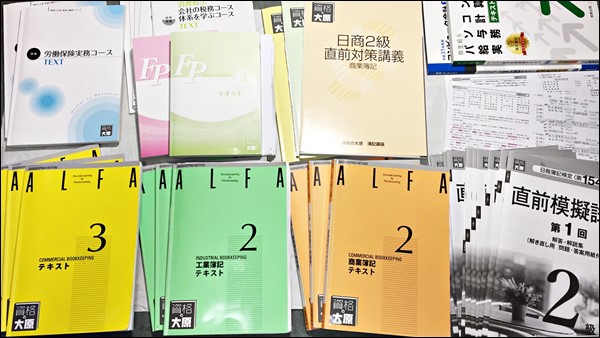

この写真、なんだと思いますかー?

訓練で使用したテキスト・問題集と、簿記試験対策の教材、講師の先生が作成してくれた資料です。

※一部、使わなかったテキストもあります。授業で使わなかったテキストは「実務いったときの参考書にしてね」ということなので、あとあと役に立ちそうです。

これを3か月でこなすのですが、とんでもない量です。

教材だけ渡されて3か月で独学しろって言われたら、ぶっちゃけ無理ですね。

でもですね、講師の先生たちが、重要なところはじっくり時間かけて、そうでもないところはサラっと、独学じゃありえへんスピードで授業を進めてくれました。

簿記学校の講師ってすげーです。

授業のスピードは速かったけど、重要なところは理解できています。

テキストに書いてあるこんな公式、暗記しちゃダメですよ?

簿記の先生がときどきこんなこと言ってましたが、先生は会計の仕組みから教えてくれたので、暗記ではあまり苦労しませんでした。

しばらくして忘れても、仕組みを理解した記憶は残っているので、また思い出すのがラクです。

あと、疲れて眠くなってきたときは、楽しい雑談で目を覚ましてくれます(笑)

経理実務科の講師たちは、職業訓練コースで教えた経験が豊富なベテラン先生ばかりでした。

さらに言うと、大原の社員ではない先生が多かったです。

つまり、それぞれの先生が、会計士だったり税理士だったり社会保険労務士だったりで、実務の世界でバリバリに活躍している先輩たちでした。

これがどういうことかと言うと、職業訓練校の生徒にとっては次のようなメリットがあります。

職業訓練コースの講師たちは、生徒が「求職中である」「未経験者が多い」という状況での経験値が高いです。

そのため、初学者でもついて行きやすく、実務で困らないレベルの知識を身につけられるように授業を進めるノウハウがあります。

実際、授業はかなり分かりやすかったです。

簿記2級や税務の細かい話になると、それなりに内容は難しくなってくるのですが、「授業についていけない」と感じたことは……うん、なかったかな。

分からないところは、休み時間とかでも質問できますからね。

また、未経験者が多いということは、ガチガチの授業が続くと集中力がもちません。

そんなときには、雑談でリフレッシュしたり、授業の理解にも役立つ豆知識なんかも話してくれました。

こちらの記事にまとめた、「なぜ借方を左側にかくのか」もそんな中のひとつです。

職業訓練コースの講師は、実務の知識と経験が豊富です。

いま、企業会計や税務の世界はどうなっているのか?

どんな変化が起きているのか?

これから経理事務を目指す人は何に注目していないとダメなのか?

独学じゃ手に入れることが難しい、現場のリアルな話をしてくれました。

ところで、午後になると、生徒の目がどよーんと曇ってきたりもします。

みなさん、もう今日は疲れてますね。じゃあちょっと雑談をいれてから、次に行きましょうか

そんなときの気分転換に、現場のリアルな情報を話してくれる場合もありました。

実務の現場をイメージすることができて勉強になったし、眠気も飛んで一石二鳥でした。

ぶっちゃけ裏話なんですが、東京都などが民間委託する職業訓練、つまり、「資格の大原」にとっての「経理実務科」はビジネスです。

しかもそのビジネス規模が、結構大きいらしいです。これは、他の学校の場合も同じでしょうか。

だから、教材も講師も設備も、「資格の大原」が本気で最適な教育リソースを投入してきます。

これが「経理実務科」をおすすめできると感じている、3つ目の理由です。

経理実務科はこんな人におすすめ

ここまで、経理実務科を受講して良かったと思えるところを説明してきましたが、注意点というか、まだはっきりとは伝えてないことが1つあります。

簿記に興味がなかったり、そもそも経理事務の仕事をやる気がない人が受講すると、途中で嫌になるかもしれません。

というか、絶対そうなるでしょう。

なので、少なくとも、このくらいの気持ちは持っているほうが良いです。

先はわからんけど簿記に興味あるし、経理のスキルも学びたい。

やる気はあるよ。たぶんある!

その上で、次のような目標がある人には、おすすめです。

日商簿記2級の取得を目指す人

経理実務科のカリキュラムは、簿記知識ゼロから、日商簿記3級、2級の取得ができるように構成されています。

就職活動の際の経歴書に書くために、簿記資格を取得したい人にはおすすめです。

また、全経簿記1級の過去問も配布されたので、「簿記1級」と履歴書に書きたい人もいいですね。

この場合、全経簿記1級の範囲(日商簿記2級の+アルファくらい)は独学も必要になりますが、この部分についても授業後などに先生たちが質問に答えてくれます。

訓練コース修了後も3か月間は、簿記の勉強の相談に乗ってくれますよ。

※終了後3か月というのは、東京都離職者等再就職訓練のルールみたいです。その間は就職相談にも乗ってくれます。

未経験から経理事務での採用を目指す人

未経験からの経理事務採用はハードルが高いですが、簿記2級の資格と、訓練で学んだ税務の処理や社会保険の実務スキル、会計・給与計算ソフトの実習経験がアピールになります。

まずは人事労務・総務も含めた一般事務として就職し、経理業務の経験を積むというキャリアを目指すのにも役立ちますね。

また、これは大原に限らず簿記学校の特徴だと思うのですが、会計事務所や税理士事務所の求人がいろいろ公開されていました。

その求人情報を活用するのもありですね。未経験から、会計事務所(税理士事務所かな?)で採用された先輩もいました。

簿記会計スキルの向上を目指す実務経験者

前職で経理事務をやってた人が、簿記会計の知識を固めて次の職場で活かしたい場合にもおすすめです。

仕事をしながらだと業務優先になりがちで、体系的な簿記会計の知識を学んだり、資格を取得したりする余裕がないことも多いですからね。

この場合、実務経験はすでにあるので、日商簿記2級の資格や、訓練で学んだ簿記会計、税務全般などの知識をスキルレベルのアピールに使えます。

「経理実務科」には会計・給与計算ソフトの実習があるので、基本的な Windows パソコンの操作スキルは必要です。

具体的なレベルとしては、このくらいだと感じました。

✅ ネット検索して情報収集ができる程度には慣れている。

✅ コピーやリネームなどのファイル操作ができる。

ググってこの記事にたどり着いて読んでいる人なら、あまり問題なさそうですね。

会計・給与計算ソフト自体の操作は、まったく使ったことがない人レベルから教えてくれるので大丈夫です。

ただ、マウス操作やキーボード入力は、できるだけ速い方が良いです。

不安な人は、文字入力の練習をしておくのもおすすめ。

パソコンは無意識くらいで操作して、限りある集中力は、仕訳入力と会計ソフトの操作に使いたいのです。

ちなみに、私のおすすめ練習方法は「好きな小説をメモ帳に打ち込む」です。

小説を傍らに開いておき、手を止めないように、読んだままの文章をひたすら打ち込んでいきます。

好きな小説なら入力作業も少しは楽しいはず。

私はパソコンを使い始めたころ、『銀河英雄伝説』をひたすらメモ帳に打ち込んでいました(笑)

以上が、東京都離職者等再就職訓練の「経理実務科」をおすすめする理由です。

この先は、経理実務科コースの訓練内容のデータを載せていきます。

教科名や訓練内容は、施設見学会などで配布された資料をもとにしていますが、実際に受講した内容と食い違う場合は、実際の受講内容で記載しています。

経理実務科のコース内容とスケジュール

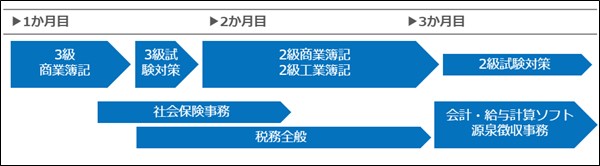

この章では、「経理実務科」のスケジュール概要と、コース内容・教科ごとの時間数を紹介します。

どのくらいのペースで訓練が進められるのか、各教科では具体的にどのような内容を学ぶのか、どの教科や分野に重点が置かれている(多くの授業時間が費やされる)のかの参考にしてください。

訓練期間・時間割りとスケジュール

訓練期間は3か月間でした。

大原では6か月訓練コースも実施していますが、「経理実務科」は3か月でカリキュラムを組んでいるコースです。

土日祝日を除いた平日の10時~16時50分が訓練時間になっていて、1日に6時限の授業があります。

1時限は「50分授業」で、時限と時限の間には「10分休憩」があります。

基本的に午前中のコマが3時限、午後のコマが3時限となっていて、12時50分~14時は昼休憩でした。

ちなみに、この昼休憩の時間はとても助かりました。

昼食のピークをずらせるので、ほとんどの飲食店が混雑時間帯を過ぎています。

そういう意図があったかは不明ですが、昼食難民になることもなく、余計なストレスも感じなかったのは嬉しいですねー。

今回受講したコースは、期間と祝日の日数の関係で、通常のコースよりもスケジュールはタイトになっていました。

そのため7時限目がある日が4日間ありましたが、大枠のスケジュールは変わっていません。

※太いスケジュール線は、その期間で授業数の多かった教科を表してます。前半は簿記の授業がほとんどで、3か月目は会計・給与計算ソフトの実践演習が多くありました。

経理実務科のコース内容

各教科の時限数(1時限=50分授業)は、以下の通りです。

教科目の分類は、大原の説明ではとくにされてませんでしたが、何を学習するための授業なのか分かりやすいように分類して記載します。

| 教科目 | 時限数 | |

| 簿記資格取得のための教科 | 計 190 | |

| 3級商業簿記 | 48 | |

| 3級試験対策 | 21 | |

| 2級商業簿記 | 54 | |

| 2級工業簿記 | 42 | |

| 2級試験対策 | 25 | |

| 実務の知識を学ぶための教科 | 計 63 | |

| 社会保険事務 | 24 | |

| 税務全般 | 39 | |

| 経理実務のための実践演習 | 計 60 | |

| 会計ソフト入力 | 24 | |

| 給与計算ソフト入力 | 18 | |

| 源泉徴収事務 | 18 | |

| 就職支援のためのプログラム | 計 21 | |

| 総訓練時間 | 総計 334 | |

※会計ソフトは「弥生会計」、給与計算ソフトは「弥生給与」を使用していました。

経理実務科のカリキュラム詳細

この章では、経理実務科の各教科の内容を紹介します。

ご自分のスキルレベルと合わせて検討をしたり、他の職業訓練コースと比較したいときの参考にしてみてください。

※経理実務科の受講を決めている場合は、とくに確認する必要はないでしょう。

簿記資格取得のための教科

| 3級商業簿記 | |

| 日商簿記3級の合格に必要な簿記知識を、初学者向けの基礎から学びます。 | |

| 使用教材 | 3級商業簿記(テキスト、問題集)など。 |

| 主な学習内容 | 取引、仕訳、勘定口座への記入方法、株式会社の所取引、試算表、伝票会計、補助簿、決算、精算表、財務諸表作成など。 |

| 3級試験対策 | |

| 日商簿記3級試験に向けて、試験対策の答案練習をおこないます。 | |

| 使用教材 | 日商3級直前対策講義[商業簿記](問題集)、直前模擬試験(3回分)および公開模擬試験(1回分)、日商簿記3級の過去問など。 |

| 2級商業簿記 | |

| 日商簿記2級の、商業簿記問題に必要な知識を学びます。 | |

| 使用教材 | 2級商業簿記(テキスト、問題集)など。 |

| 主な学習内容 | 決算、財務諸表、連結財務諸表、株主資本等変動計算書、本支店会計、為替換算会計、税効果会計、リース会計など。 |

| 2級工業簿記 | |

| 日商簿記2級の、工業簿記問題に必要な知識を学びます。 | |

| 使用教材 | 2級工業簿記(テキスト、問題集)など。 |

| 主な学習内容 | 工業簿記の記帳体系、個別原価計算、部門別原価計算、財務諸表、工場会計、総合原価計算、標準原価計算、直接原価計算など。 |

| 2級試験対策 | |

| 日商簿記2級試験に向けて、試験対策の答案練習をおこないます。 | |

| 使用教材 | 日商2級直前対策講義[商業簿記](問題集)、日商2級直前対策講義[工業簿記](問題集)、直前模擬試験(6回分)および公開模擬試験(1回分)、日商簿記2級の過去問など。 |

実務の知識を学ぶための教科

| 税務全般 | |

| 経理事務の実務で必要となる、消費税・法人税・所得税などの知識、確定申告の知識を学びます。 | |

| 使用教材 | FP3級テキスト、FP3級問題集など。 ※参考テキストとして、消費税法、法人税法、所得税法、相続税法のテキストが配布された。 |

| 主な学習内容 | 消費税の計算方法、消費税の課税・非課税、法人税の計算申告、所得税の計算方法、確定申告、相続税・贈与税の計算方法、財産評価など。 |

| 社会保険事務 | |

| 総務事務の実務で必要となる、労働保険および社会保険の知識と、事務処理方法を学びます。 | |

| 使用教材 | 労働保険実務コーステキスト、社会保険実務コーステキストなど。 |

| 主な学習内容 | 健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災・雇用保険等総務の仕事についての知識と実践的な事務処理方法。 |

経理実務のための実践演習

| 会計ソフト入力(実践処理) | |

| 弥生会計による実践処理の方法を、実際にパソコン操作をしながら学びます。 | |

| 使用教材 | ドキュメント資料など。 ※参考テキストとして、弥生Schoolコンピュータ会計基本テキストが配布された。 |

| 主な学習内容 | 弥生会計導入時の処理、日常の仕訳処理、債権・債務・預貯金管理、消費税・法人税の処理、決算処理、年次更新処理など。 |

| 給与計算ソフト入力(実践処理) | |

| 弥生給与による実践処理の方法を、実際にパソコン操作をしながら学びます。 | |

| 使用教材 | ドキュメント資料など。 ※参考テキストとして、弥生給与パソコン給与計算実務テキストが配布された。 |

| 主な学習内容 | 給与計算の関連知識(労働基準法、所得税法、年末調整の基礎知識、年次事務の流れ、入退社に関連する事務手続き)、弥生給与導入時の処理など。 |

| 源泉徴収事務(実践処理) | |

| 弥生会計、弥生給与による、毎月の給与計算から源泉徴収、年末調整まで一連の方法を、実際にパソコン操作をしながら学びます。 | |

| 使用教材 | 年末調整・法定調書コーステキスト、ドキュメント資料など。 |

| 主な学習内容 | 毎月の給与からの源泉徴収、住民税の特別徴収、賞与・退職給付からの源泉徴収、年末調整の処理方法、法定調書作成など。 |

まとめ

今日は、簿記2級を取得したい人、経理事務職での採用を目指す人におすすめの職業訓練校を紹介してきました。

東京都離職者等再就職訓練の「経理実務科」をおすすめできる理由をまとめると、ポイントは以下になります。

簿記の基礎知識から、日商簿記2級に必要な知識をすべて学ぶことができる。試験対策も十分合格できるレベルで受けられる。

簿記だけでなく、税務や社会保険事務など、経理事務の実務で必要になる知識も学べる。会計・給与計算ソフトの経験値も積める。

「資格の大原」の簿記2級合格コースの内容以上の授業を、職業訓練経験の豊富な講師たちから受けられる。

授業の様子や実際どのようなこと学べるのか、イメージは伝えられたんじゃないかなーと思ってます。

ついでに言うと、今回の経理実務科はクラスの雰囲気も良かったです。

訓練が始まる前は、「職業訓練だし、簿記学習に集中して就職に役立てる。それだけ」くらいの気持ちだったのですが、日がたつにつれ学校に通うのが楽しくなっていました。

生徒の8割が女性だったから、クラスが華やかだったよね!

とかいう理由じゃないですよ。いや、それもありますが(笑)

修了してから考えてみると、担任の先生や講師の方々の心遣いを感じます。

なかなかにハイペースな簿記授業の学習意欲が高まるよう、メンタルが落ち込まないよう、厳しい状況でも就職活動を続けられるように。

クラスの雰囲気はそのときよると思いますが、経理実務科の訓練内容についてはおすすめです。

東京まで通える人であれば、ぜひ受講を検討してみてください。

というあたりで、それではまた。

こちらのコースも初学者が日商簿記2級を取得可能なカリキュラムで、会計ソフトを使用した実践的な授業もあります。「経理実務科」と同様、初学者が簿記2級を目指す場合にはオススメのコースでしょう。